Ilit Azoulay

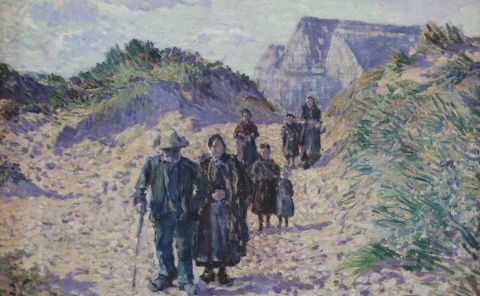

Neither Dream nor Riddle, 2017Le travail d’Azoulay est essentiellement photographique et s’apparente à une démarche d’archiviste, voire d’anthropologue. Fascinée par l’histoire des sites de mémoire, elle fait ressortir les histoires particulières enfouies pour les reconnecter à notre monde contemporain. Ses photographies fonctionnent comme un musée métaphorique, interrogeant les récits respectifs de ces lieux de construction nationale et de mémoire collective. L'artiste réalise des images d’objets recomposées à partir de plusieurs macrophotographies qu’elle assemble ensuite sans hiérarchie et qu’elle replace de manière panoramique selon des contextes découverts ou imaginés.

Le projet No Thing Dies (2014-2017) est né dans les archives du Musée d'Israël à Jérusalem où, pendant trois ans, l'artiste a passé la plupart de ses journées, examinant ses collections et interrogeant ses conservateurs, archivistes et restaurateurs. Elle a enregistré ces conversations et a révélé de nombreux artefacts qui n'ont jamais été exposés publiquement - ainsi que des histoires sur leur raison d’être, leur parcours jusqu'au musée, et les défis de leur préservation et de leur exposition. Les 753 objets sélectionnés provenant de 24 départements différents ont été photographiés, analysés, classés et ont finalement donné naissance à une banque d'images qui reflète le travail invisible de ceux qui les ont recherchés, restaurés, préservés et archivés. Alors que les récentes technologies de surveillance, similaires à la technique photographique d'Azoulay, visent à réduire l'écart entre l'image et les données, les images composites d'Azoulay réintroduisent au contraire l'incertitude, le mystère et la complexité de la collection du Musée.

Les images photographiques ainsi assemblées ont ensuite été placées dans des vitrines tridimensionnelles comprenant, chacune, plusieurs sections enfermées dans des cadres de profondeur variable. No Thing Dies s'inspire de la tradition des livres miniatures persans qui étaient commandés par les monarques au pouvoir (entre le 13e et le 16e siècle de notre ère) et vantaient leur nom et leurs actions ; une sorte de propagande. Si l'œuvre d'Azoulay a, elle aussi, été commandée par le Musée, ses images semblent créer des scènes surréalistes et parfois théâtrales soulignant la duplicité du musée.

Le projet a soulevé la question de savoir comment une telle institution donne forme à une collection d'objets et, par conséquent, donne voix à certaines histoires tout en en taisant d'autres.

Au départ, l'artiste a écouté les histoires des personnes en charge des collections du musée et des objets qu'elles contiennent. Pour elle, le récit est un moyen de transmettre l'histoire et sa complexité, d'une manière inégalée par toute autre forme de transmission du savoir et de la culture accumulés. Cela l'a finalement amenée à formuler une critique de ce musée encyclopédique, telle qu'elle n'est pas habituellement présentée dans ses expositions ou ses catalogues. Avec son équipe, elle a enregistré de nombreuses histoires de ce type. Elle a ensuite revisité tous les départements et photographié chaque objet mentionné.

La méthode photographique utilisée par Azoulay dans ce projet, comme dans la plupart de ses autres projets, est unique. Pour capturer l'image de chaque objet, elle utilise un appareil photo numérique équipé d'un objectif macro et prend plusieurs clichés, en remontant le long de la surface de l'objet debout, comme pour le scanner. Ces images sont ensuite assemblées numériquement, dans Photoshop, en une seule image. Le résultat est une image à très haute définition de l'objet, dépassant souvent la résolution dont nos yeux sont capables.

Par cette méthode, Azoulay a acquis les images de 753 objets (ou fragments) provenant de 24 départements différents, qu'elle est venue considérer comme des données brutes ou des "pages d'archives", dont une sélection est incluse dans le livre. Elle a ensuite composé des scènes pour évoquer les histoires évoquées par les entretiens, en construisant des interactions inédites entre les objets (qui deviennent des personnages) et en créant des "scènes" pour eux. Les hiérarchies ont été déplacées, les frontières entre les départements ont été supprimées ; tous les éléments sont devenus contingents aux histoires racontées par les images complexes assemblées par Azoulay. Chacune des œuvres finales se compose de nombreuses sections, chacune comprenant de multiples détails, espaces et perspectives, fusionnant les périodes, les sphères, les perceptions et les modes de représentation.

Les images photographiques ainsi assemblées ont ensuite été placées dans des vitrines tridimensionnelles, comprenant chacune plusieurs sections enfermées dans des cadres de profondeur variable. Ainsi, chaque œuvre se présente comme un diorama photographique qui, à l'instar d'une miniature persane, offre de multiples fenêtres sur une page possible de l'histoire locale.

- Date 2017

- Technique Impression par jet d'encre sur papier

- Copyright © Ilit Azoulay - Collection de la Province de Hainaut. Photo : Leslie Artamonow