mounir fatmi

1970 (MA)

Diplômé de l’École des Beaux-Arts de Casablanca, mounir fatmi poursuit sa formation à Rome avant de revenir à Tanger où il réalise ses premières expositions. Très vite, il rompt avec le caractère traditionnel de l'enseignement artistique au Maroc et se frotte à la publicité par le biais de laquelle il prend conscience de la puissance qu’induit la manipulation des images.

Au début des années 1990, il jouit de la reconnaissance de ses pairs qui le considèrent comme le meilleur peintre contemporain du Maroc. En réaction, il proclame sa mort artistique et décide de recouvrir ses toiles d'une épaisse peinture blanche sur laquelle il inscrit "sans témoin".

Pour ne pas sombrer dans l'académisme, fatmi quitte le Maroc pour travailler et exposer aux quatre coins du globe. Il décide de gommer les majuscules de ses nom et prénom afin d’échapper aux normes ; une manière d’affirmer son refus des formes d’autorité. Il va ainsi déconstruire les classifications, les conditionnements, les hiérarchisations et les obligations non seulement dans le domaine artistique, mais aussi ceux présents dans la société.

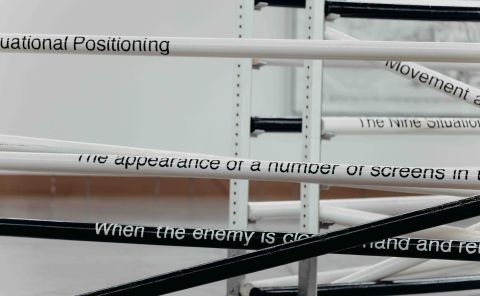

Artiste multidisciplinaire, il met en scène des éléments arabisants pour procéder à une déconstruction du discours occidental porté sur l'Orient. Les sourates (chapitres du Coran) et hadiths (recueil de textes retraçant la vie de Mahomet et ses paroles) extraits du Coran apparaissent de manière récurrente dans son travail depuis les années 1990. Entre 2007 et 2008, il reproduit des calligraphies coraniques à l'aide de câbles de télévision blancs, vecteurs d'images et alliés du milieu médiatique.

Héritier du minimalisme, son travail à la fois politique et poétique traite de la désacralisation de l'objet religieux, de la déconstruction, de la fin des dogmes et des idéologies et s'intéresse spécialement à l'idée de la mort de l'objet de consommation.

En utilisant des matériaux et des technologies en cours d’obsolescence et au devenir incertain (cassettes VHS, anciennes machines à écrire, câbles d’antenne), il remet en question le transfert de connaissances, le pouvoir suggestif des images et critique les mécanismes illusoires qui nous lient aux idéologies et à l’effondrement de notre civilisation industrielle et consumériste.